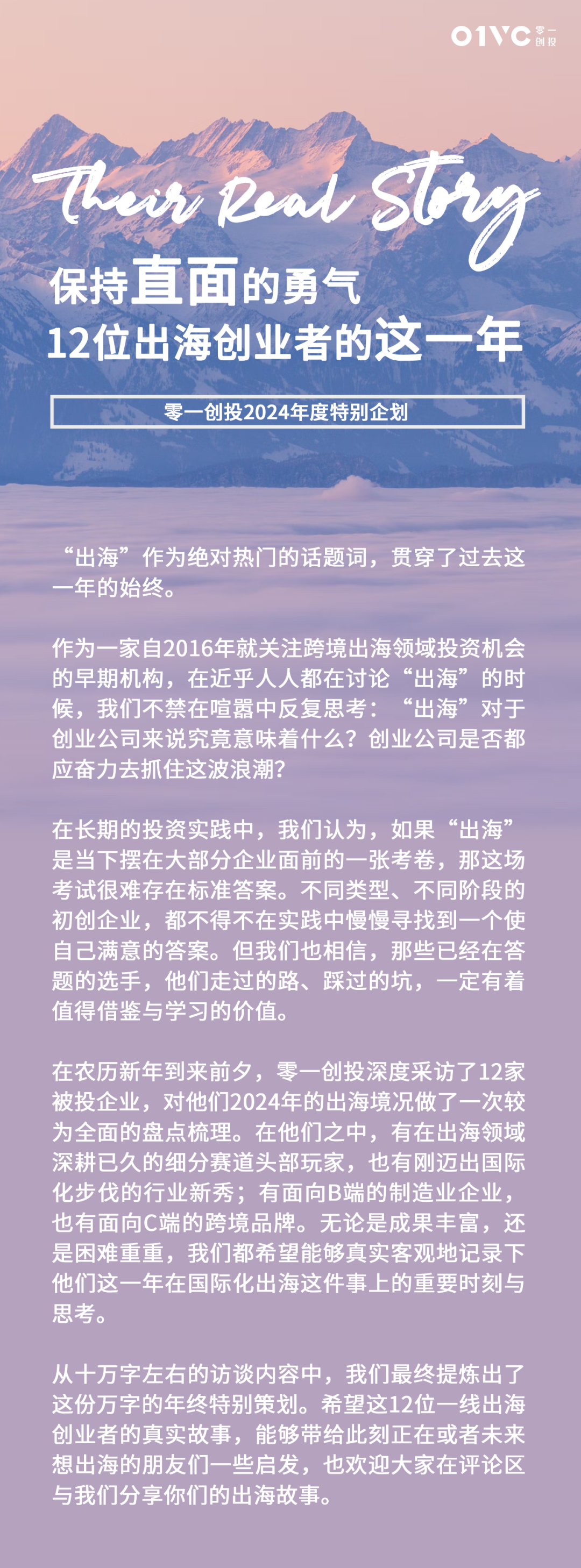

2024年的初冬,天工机器人的设备经过一个月海运的时间,漂洋过海到了美国。这是这家物流仓储企业的出海初尝试。在以Temu和Shein为代表出海龙头企业狂奔之时,天工机器人看到了市场广阔的建仓需求,而国内云仓服务还未跟上。无论是欧美还是日韩,高昂的人工成本依旧是摆在企业面前的一道坎。“出海是必须的,设备要替代人工的趋势不会变”,天工机器人COO胡文达笃定地说。

秉持着“先好好做产品,再向公开推广”的原则,天工成立以来一直低调地打磨产品与解决方案。2024年天工完成了国内首个万件级分拣机的交付,打破了国内分拣机最高时效纪录,这也引得多家国际知名企业纷纷抛来橄榄枝。

对于出海“新人”企业而言,天工形容自己目前的状态处在“凌晨”——“企业出海还是很难的,天整体是黑的。不存在完全准备好的时间点,但在完成一次顺利交付后,公司上下有了更多的信心。就像太阳从地平线即将升起,已经可以看到微光的边缘”。

在国际化的路上,海柔创新可谓成果斐然——其业务已经覆盖40+国家和地区,2024年海外营收占比首次超过中国地区,占整体业务体量超过五成。即便如此,海柔创新的CEO陈宇奇回顾过去这一年,想到的关键词却是“直面”。

所谓直面,即“在发现问题、解决问题之前,一定要有能够直面问题的务实心态”。2024年上半年,相较于其他区域,海柔的某个大区业绩并没有达到团队的预期。比起用“其他市场做得不错了,是不是这个市场本身行情不好?”的借口安慰自己,陈宇奇直接带团队出差去实地,调研清楚问题到底出在哪里。

他们在当地不断地与区域客户、集成商去交流,才弄清楚问题的根因是什么。“问的方式很重要。问'对'的问题,他们都是愿意回答的”,陈宇奇补充道。回来之后,海柔在销售策略、产品策略等方面都做了相应的调整。

这次的痛感也让陈宇奇对于国际化有了更深领悟。“虽然大家都在谈国际化,但每个国家都是不太一样的。所以如果真的想做好的话,必须对当地的市场结构,包括终端、合作伙伴等,都有清晰的理解,然后设计对应的策略,以及想清楚到底要为怎么这个区域的客户服务。”在陈宇奇看来,他们在国际化话题上依旧是在学习跟迭代的状态,“国际化本质是利用全球的资源发现市场机会,然后开发产品,销售并获取利润,但具体如何实现离不开保持务实的态度,直面问题,而不是一味地归因市场不好等其他因素”。

2024年,邦邦机器人的出海业务又再向前迈进了一步——海外业务体量同比增长到上年的220%,业务覆盖65个国家地区,核心市场从3个扩大到11个。但对于邦邦的创始人李建国来说,在业绩高速增长的同时,他也客观承认在年初制定目标时“乐观中有些盲目”,但在公司及时的调整后“又有一些车到山前必有路”。

“遇到的一个问题是,我们当时希望按很高的标准推出一个爆款新品,但在技术点上想要兼顾耐用和轻便确实存在很多挑战。我们内部就一直有些犹豫,直到我们去德国参加了Rehacare2024,听到了客户的积极反馈后才下定量产的决心。另一个问题在于,随着我们海外业务起量后,在本土化的销售、市场、售后等方面都遇到了一定的瓶颈和压力。”看到这样的问题后,李建国立刻着手调整,并成立了两个新部门——GTM(Go-to-Market)和CQE(Customer Quality Engineer)。

邦邦机器人在海外展会现场

邦邦机器人在海外展会现场“最开始出海的时候,我们是派产品经理和销售一起出差,但返回来的信息比较散。很多问题都是共性的,点对点整改,消耗的资源和时间都很大。于是我们内部做了改革,从项目制的产品线,变成大条线管理,每个品类产线都有统筹的产品总经理。而GTM部门的成立,又能有市场兼产品的综合角色,可以和大区销售一对一配合,一起往前走。”通过这样的调整,邦邦从过去一个个国家做定制化的经验中提炼总结,转变成产品的通用标准和要求。目前,邦邦机器人已基本迭代出了能兼容全球大部分国家地区语言的通用版本。

邦邦机器人还与关键客户的销售、售后、采购等全团队建立了月度会议制度,每个月共同回顾问题并快速解决。李建国提到,有家客户跟他们说,“跟中国相关企业合作了这么久,第一次有一家企业能真正跟我们一起去打市场”。在他看来,这说明邦邦已从典型的外贸型企业,成长为跟客户在这个市场一起做共赢、做品牌的企业。“未来完全可以做愿景制的合作,而非只是停留在某个订单上”。

这一年,李建国在海外拜访合作伙伴的过程中也颇为触动。在欧洲,他深度参观了一家曾经是行业龙头的企业工厂。他直观感受到海外工厂通过设备体系化培训,在生产效率方面其实很有优势,但在如何使用多传感器、智能化、AI化等创新力层面却是落后的,这就奠定了他们与中国企业合作的背景。“他们老板跟我见面说的第一句话就是,我今天一定要接触你,我可不想接触你晚了,多了个竞争对手。”

而在美国,他在三天深度体验合作伙伴的工作状态后意识到,海外客户其实也是一样的一线创业者,大家都是反复抠细节一点点把公司做大的,所以有些时候也会比较坚持自己的节奏。“我的感触是不要去把国内做出海时的这种焦虑感带出去。还是要尊重时间、尊重经营,尊重一些基本的发展周期和商业规则,努力提供好的产品、好的服务。”

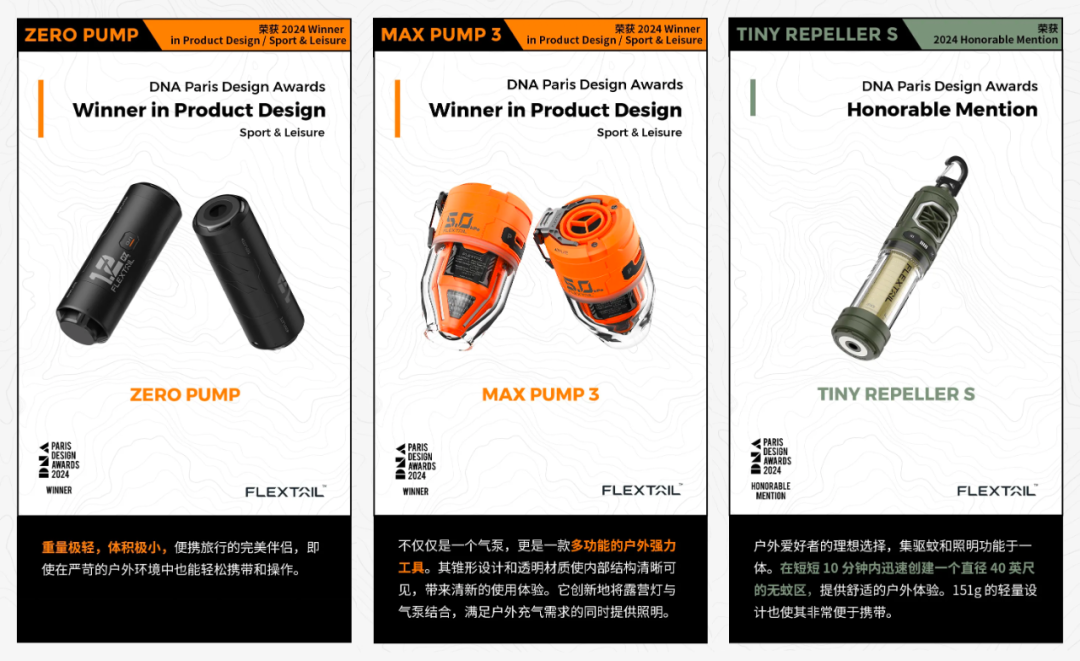

鱼尾科技FLEXTAIL过去这一年的关键词是“成年礼”。十年前,还在读大学阶段的FLEXTAIL创始人李涛,与同学一起联合创立了这家户外装备创新品牌。而今FLEXTAIL的产品已经销往了160多个国家,在垂直市场中有了一定的国际影响力。

但过去的这一年,李涛选择将重心从外挪回公司内部,在内控治理方面投入了更多的时间。“过去几年,跨境行业都比较容易增长,而过快的发展其实掩盖了很多公司内部的内控问题。我也是这一年也是才深刻认识到,公司很多的内控问题,需要被优先地去解决,某种程度上这比不断加速做新品更重要,决定着公司的内生力。”

李涛发现,在实际的工作环境中,每个团队都有自己理解的一套逻辑话语体系,前端和后端的同事在沟通方面会有很多误解。如果放任这种情况继续存在的话,管理这样一两百人的团队成本就很高且效率低下。而破解之法就是在管理上下功夫,借助自动智能中台看板,尽量做到公司内部信息的共享与反馈,打破不同职能、部门之间的信息墙。而在这个过程中,李涛遇到的问题是,对于一家既做研发又做供应链的公司,市面上很难有现成的工具可以解决这一切,于是他又不得不带领一个小组来通过各种组合办法实现数据实时更新汇总。

“这些事很难做,又不得不做。像我们这样产品型的创始人,可能非常容易陶醉于对产品的幻想中,甚至有些时候会自己骗自己。所以实事求是是最好的,不光是对于市场现状的认知,也包括对于自身、团队的自省。”

之所以用“成年礼”来形容过去这一年,是因为创始团队在创始之初的目标就是,摸索出可以规模化、产业化开发户外电装备及供应链体系,这个目标到2024年基本实现。有了这套体系,李涛相信FLEXTAIL形成了更加可持续、高质量出品的能力。目前FLEXTAIL内部已经储备了多款新品将在2025年陆续上市。“在一个不确定的外在环境中,你只能追求对于你能掌握事情的更多确定性。”

对于XbotGo的创始人谈科峰而言,选择用“惊心动魄”来形容过去这一年的发展。XbotGo的故事,起源于谈科峰在美国陪孩子踢足球发现的机会,2020年他选择从Amazon辞职出来创业,开始做这款专注于体育比赛摄影的AI智能追踪产品。第一代产品小试成功后,XbotGo的团队开启了第二代产品的研发。

与初代产品不同的是,这是这家初创公司第一次从0到1做硬件自研,公司的软硬件团队间尚未磨合到位。“时间、资源、人员、资金都很紧张,我们没有那么多试错的机会。虽然也明白缺乏预研阶段很危险,但创业就像走钢丝一样,必须咬着牙先做起来”,谈科峰回忆说。

这其中的最大考验在于,在真正的产品出来之前,很难看出一款硬件产品的真正效果。直到产品计划上线前两个月,谈科峰看了产品demo后心里的石头终于落下了一半——虽然当时第二代产品初样的稳定性还不足,但整体加上AI的表现效果确实有了很大的不同,这同时也激发了团队的信心。而当XbotGo二代产品正式完成研发后,表现确实远远超出了所有人的预期:不仅在成本方面控制得很好,在性能上更是全面打败第一代产品,海外销售额第一个月就实现了翻倍,国内销售也陆续翻了四五倍。

有了自研的底气,谈科峰也毫不避讳谈与海内外潜在对手的竞争,“我们做了这么长时间的研发,非常清楚这过程中踩过的坑,并且在相应技术上都做了专利布局。对于头部大厂来说,他们即便要入局也绕不开这些坑。而在海外市场,尽管也有公司在做类似的事,但我们做到了价格的绝对优势,以别人十分之一成本做到九成效果,消费者是买账的。”

XbotGo在2025年CES展会现场

2025年也是XbotGo第三次参加CES展。在谈科峰看来,尽管也在现场看到了全球各种AI的进展,但应用的发展依旧落后于技术发展。“科技的能力远不止这些,从技术诞生到商业化落地有一定时间,大家都很期待有新的东西出现。XbotGo新年也将基于新的模型、芯片、场景等做更多尝试。”

很多企业的出海,某种程度上是被客户推着走的结果,汉德科技就是其中一员。在过去的实践中,汉德积累了一批大型的国央企客户资源。一带一路的发展背景下,汉德发现其客户有大量去中亚、中东、非洲等地拓展市场的需求,而他们的车载智能称重产品在他们出海过程中恰好能够解决实质问题,帮助客户在海外也能从人工方式升级到智能流程化管理。因此,出海成为其在发展过程中的必然选择。

虽然是“被动出海”,汉德科技创始人苗少光在过程中却以客观冷静的态度做着市场选择:“我们主动放弃了一些东南亚国家,一部分原因是因为目前他们的订单量还不足以支撑我们在当地设立分公司,存在着结算、税率的各种问题;另一方面,很多海外地区的基础设施其实远不如中国,不光是我们,很多依赖网络的企业在出海时应该都会遇到这样的问题;另外,最重要的一点是付费能力,以我们的常规收费标准来说,国内企业已经有很高的接受度了,而很多发展中国家还没有这样的付费意愿及能力,所以很多事情必须先放一放。”

这一年苗少光也实地调研了很多市场,深入当地的所见所闻令他记忆深刻。“为什么目前我们在欧洲市场还没做更进一步的尝试?因为我发现,十年前我在英国留学时候的学校长什么样,现在还长什么样,过去的那些街道我都还能清晰地认得。换句话说,他们的基建完全没有新的东西,那对于我们这样服务大宗商品的企业而言,就很难有增长点。”

但与此同时,他在中亚地区见到的景象却又截然不同。几乎每隔一个季度他再去以乌兹别克斯坦为代表的中亚国家时,会发现城市道路都在发生变化。“有点像90年代、00年代的中国”,他补充道。“第一次去乌兹别克斯坦的时候,找个会说中文的翻译非常难,但现在再去的时候就太容易了,足以见得中国人去那边开拓市场的速度。”

回顾2024年,苗少光想到的关键词是“触底反弹”。熬过了最难的2022年,过去两年时间苗少光一直在带领团队加强对于内部的成本控制和管理优化,在业务和财务表现上都有了亮眼的转变。“可能只有困境才会给创业者带来更多的思考。今年在出海和内部管理方面都有了更多心得,这让我们对于后面的业务增长也更有信心”。

8月,XTransfer在深圳主办了一场未来外贸大会,到场超过3500位来自全球的外贸人。对于这家跨境金融独角兽来说,服务的客户就像“满天星”一样——中小微外贸企业分布虽零散,加在一起却已经占到全世界进出口的六成以上的交易份额。

在创业初期,XTransfer创始团队曾制定了三个“五年计划”,第一个五年“深度服务中国中小微外贸企业”,第二个五年“拓展服务至海外中小微外贸企业”,第三个五年“将全球买卖家深度连接至XTransfer平台并提供优质的全方位综合金融服务”。2023年,XTransfer正式进入了第二个五年阶段,经过两年的深度拓展,XTransfer目前服务的全球中小微贸易企业已超过了60万家,其中海外客户增速迅猛。

“因为我们的客户都是中小外贸企业,所以做国际化是非常自然而然发生的过程”,XTransfer创始人邓国标解释道,“我们发现买卖方之间的推介效应非常显著,一旦他们发现用XTransfer非常便利就会推荐给其他人,这个事情正在全球范围内发生,这也是我们海外快速增长的重要原因之一。我们坚信世界范围内需要一个外贸版的Paypal或支付宝”。

你好,我是AI助理

可以解答问题、推荐解决方案等